-

La performance des collaborateurs

Forces vives de l'entreprise, les ressources humaines sont une matière extrêmement délicate à manipuler. Pour cela, il est nécessaire d'acquérir une vision globale de la place occupée par les ressources humaines dans l'entreprise afin de mieux comprendre ce qui contribue finalement à leur efficacité.

-

Le soutien à Nicolas Sarkozy : un phénomène psychologique à décrypter

Quand la condamnation judiciaire rencontre les biais cognitifs de masse. 1. Le contexte Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné le 25 septembre 2025 à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de financement illégal de campagne par la Libye. Il a commencé à purger sa peine ce matin à la prison de La Santé à Paris. Malgré cette condamnation grave, il bénéficie d’un soutien important, visible, entre autres, lors de sa sortie de son domicile, où des dizaines de personnes l’ont ovationné. Comment expliquer ce phénomène ? Pourquoi un soutien aussi fort persiste-t-il, malgré la décision de justice ? 2. Biais cognitifs et mécanismes en jeu…

-

La fiabilité : la clé invisible de la performance collective

Dans les organisations performantes, la compétence ne suffit pas. Ce qui crée la confiance, la cohésion et la réussite durable, c’est la fiabilité. Être fiable, c’est plus que tenir ses promesses : c’est offrir à l’autre une prévisibilité émotionnelle et comportementale qui sécurise le lien, libère l’énergie cognitive et alimente la performance collective. Qu’est-ce que la fiabilité, au juste ? La fiabilité, c’est la cohérence entre ce que l’on dit, ce que l’on fait et la manière dont on le fait. C’est une forme de stabilité perçue dans le temps : “Je peux compter sur toi, même quand tout bouge autour.” Elle repose sur trois dimensions : Quand ces trois…

-

Le temps, les rendez-vous et le respect perçu : quand les cultures ne battent pas à la même horloge

Dans les échanges internationaux, le temps semble universel… mais il ne l’est pas. Derrière chaque montre se cache une vision du monde, une manière d’être en relation, une conception du respect.Ce que certains perçoivent comme une rigueur professionnelle, d’autres le vivent comme une froideur.Et ce qui est vu ici comme un simple retard peut être là-bas un signe d’attention humaine ou de hiérarchie subtile. Trois visions culturelles du temps 1. Le modèle occidental : le temps linéaire et productif Dans de nombreux pays occidentaux, le temps est perçu comme une ligne droite : il s’écoule, se planifie, se rentabilise. Chaque minute a une valeur. Être ponctuel, c’est être fiable, professionnel…

-

Comprendre l’humain : 10 expériences qui révèlent nos mécanismes inconscients

Nous aimons croire que nous sommes rationnels, libres et cohérents. Pourtant, plus d’un siècle de recherches en psychologie sociale et cognitive montre à quel point notre cerveau est traversé par des forces invisibles qui influencent nos choix, nos opinions et nos comportements — souvent à notre insu.Voici dix expériences emblématiques qui dévoilent la face cachée de la nature humaine, et expliquent pourquoi il est si difficile d’évoluer sereinement dans un monde aussi complexe. 1. L’obéissance à l’autorité – Milgram (1961) Dans cette expérience célèbre, des volontaires croyaient infliger des chocs électriques à un inconnu sous les ordres d’un chercheur.Résultat : 65 % sont allés jusqu’à administrer la décharge maximale.– Même…

-

L’impuissance apprise : quand le cerveau renonce avant même d’essayer

Neurosciences et esprit Quand le cerveau apprend qu’il n’a plus de contrôle Imaginez un animal enfermé dans une cage où, de manière imprévisible, il reçoit des décharges électriques qu’il ne peut ni éviter ni arrêter. Au bout d’un certain temps, malgré la possibilité d’échapper au choc en sautant un petit obstacle, il ne bouge plus. Il reste immobile, passif, résigné.Ce phénomène, observé dans les années 1960 par les psychologues américains Martin Seligman et Steven Maier, s’appelle l’impuissance apprise (learned helplessness). L’expérience fondatrice des chiens de Seligman L’expérience emblématique est aussi dérangeante qu’instructive. Seligman place des chiens dans trois groupes : Groupe 1 : les chiens reçoivent des chocs électriques…

-

La dissonance cognitive : quand notre cerveau préfère avoir raison plutôt que d’avoir tort

Un malaise invisible dans nos pensées Nous aimons croire que nous sommes rationnels. Que nos opinions, nos choix ou nos jugements découlent de faits, d’arguments et de logique. Pourtant, dès que nos convictions sont remises en question, un inconfort subtil se glisse en nous. C’est ce que le psychologue Leon Festinger a appelé en 1957 la dissonance cognitive : ce malaise mental ressenti lorsque nos pensées, nos valeurs ou nos comportements entrent en contradiction. Notre cerveau déteste l’incohérence. Il cherche à rétablir l’équilibre, quitte à tordre la réalité pour y parvenir. Le cerveau, ce grand rationalisateur Lorsque deux cognitions s’opposent — par exemple “je suis une personne honnête” et “j’ai…

-

Biais de raisonnement

Définition simple Le biais du raisonnement motivé désigne la tendance qu’a notre cerveau à interpréter les informations de manière à confirmer nos désirs, nos croyances ou nos intérêts, plutôt que de les évaluer objectivement. En d’autres termes : nous ne pensons pas pour trouver la vérité, mais pour protéger ce que nous voulons croire. Ce biais s’appuie sur deux besoins fondamentaux : Mécanisme psychologique Lorsqu’une information contredit ce que nous croyons : Exemples concrets 1. En politique Un électeur convaincu que son candidat est honnête rejettera spontanément un article révélant un scandale le concernant, en pensant : “C’est de la manipulation des médias !”Alors que, si la même information concernait…

-

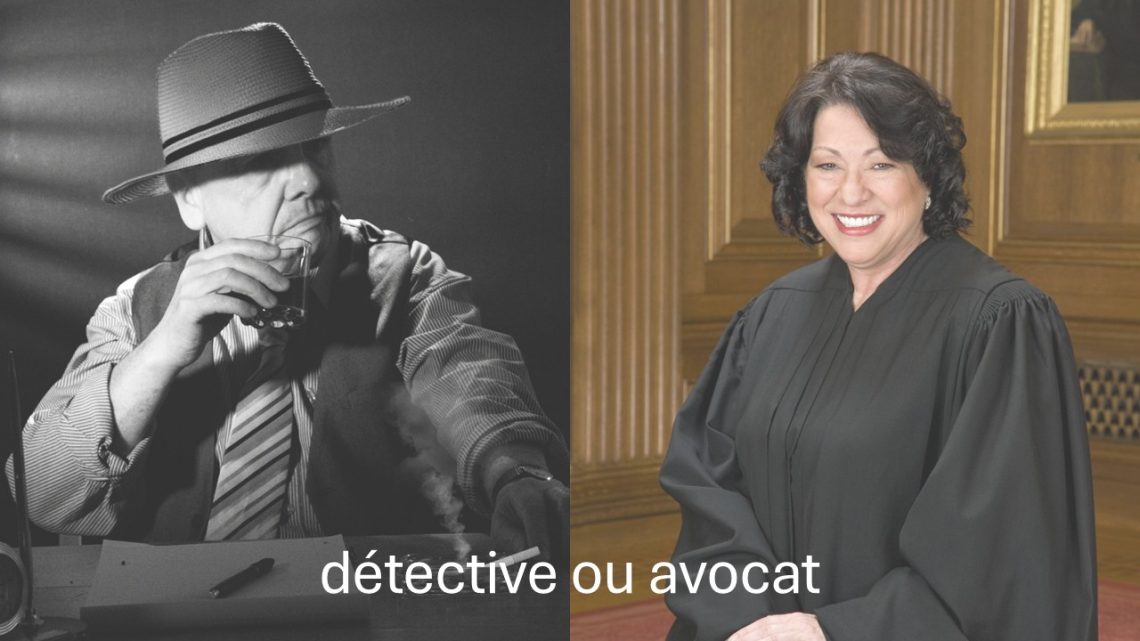

Deux manières de raisonner : détective ou avocat

Notre esprit fonctionne souvent selon deux modes de raisonnement bien distincts. D’un côté, il y a le raisonnement par la preuve, à l’image du détective qui collecte minutieusement des indices pour comprendre la réalité. De l’autre, le raisonnement motivé, propre à l’avocat, qui cherche avant tout à défendre ou confirmer une idée déjà formée. Cette distinction révèle à quel point nos biais cognitifs peuvent influencer notre perception : nous avons tendance à privilégier les informations qui confortent nos convictions plutôt qu’à chercher la vérité de manière objective. Le raisonnement du détective Le raisonnement de l’avocat En résuméLe détective cherche activement la preuve et accepte de changer d’avis. L’avocat cherche à…

-

L’illusion d’expertise à l’ère des réseaux : quand le nombre d’abonnés supplante la compétence réelle

1. Le problème : la “popularité” perçue comme expertise Dans un environnement saturé d’informations, notre cerveau utilise des raccourcis mentaux (heuristiques) pour juger rapidement de la crédibilité d’une personne. Sur les réseaux, l’indice le plus visible, nombre d’abonnés, likes, partages, devient souvent un critère de confiance… même s’il n’a rien à voir avec la compétence réelle. Résultat : des figures très suivies sont perçues comme expertes simplement grâce à leur visibilité, et non à la qualité ou à la véracité de leurs contenus. 2. Les biais cognitifs en jeu Biais de popularité (bandwagon effect) Effet de halo Biais de confirmation Biais d’autorité 3. Pourquoi notre cerveau tombe dans le piège…

-

Biais médiatique : quand notre cerveau préfère les raccourcis à la vérité

En 2025, l’information circule à toute vitesse. Mais au cœur de ce flux permanent, un phénomène persiste : le biais médiatique. Il ne s’agit pas seulement de désinformation, mais d’une tendance plus subtile, et plus dangereuse, à simplifier la réalité en fonction de ce que notre cerveau est prêt à entendre. Quand les faits deviennent des récits Certains médias choisissent leurs mots avec soin… ou parfois, avec parti pris. Un vol commis par un « jeune d’origine étrangère » devient une affaire d’immigration. Le même acte, commis par une personne dite « de souche », devient un simple fait divers. Et lorsque la justice condamne une figure politique influente, comme…